Mama wurde am 8.11.1956 geboren. Ihr Name war Martina Dietzsch – sie verabscheute ihren zweiten Vornamen, und ich werde mich also hüten, ihn hier in die Welt zu posaunen. Aber es sei doch gesagt, dass er wohl seine Wirkung nicht verfehlte, wenn meine Oma Gisela, Mamas Mama, ihn als mahnendes Donnergrollen einer sich ankündigenden Strafpredigt durch die ostberliner Wohnung rauschen ließ. Zu ihrem eigentlichen Vornamen fand Mama allerdings auch keinen rechten Zugang. Martina, das hat etwas unbeholfen feminisiertes an sich, fand sie, sie fühlte sich zu sehr an das maskuline „Martin“ erinnert, und auch ohne dass man die etymologischen Hintergründe von Mars und Krieg parat hat, darf man sich ihr anschließen.

Da wir bei Namen sind: Gisela hatte im Laufe der Jahre mehrere Männer, der Vater meiner Mama hieß Walter. Da niemand in unserer Familie vor albernen Kose- und Spitznamen gefeiht ist (Gisela selbst würde, doch das gehört nicht hierher, Jahre später den Spitznamen „Wassilissa“ bzw. „Wassi“ abkriegen und Zeit ihres Lebens nicht mehr loswerden), musste auch Walter damit leben, von wenigen bei seinem echten Namen gerufen zu werden. Stattdessen nannte man ihn „Stups“. Das Epithet rührte von seiner süßen Nase her, die meine Mama von ihm erben würde, noch an mir, der ich meiner Mama optisch in Teilen ähnle, sieht man den possierlichen Gesichtserker, der in unserer Linie weitergereicht wird. Man möge meinen Nachkommen die Daumen drücken. Oder eben die Nase.

Es war auch Stups, der Mama zu ihrem eigenen unabschüttelbaren Spitznamen verhalf. Als er das kleine Mädchen, das eines Tages weiß-der-Fuchs-was angestellt hatte, in einem Anflug von Ärger als „Mistbiene“ bezeichnete, was auch immer das sein mag, war es passiert. Noch heute ist Mama zwar bei vielen ihrer Freunde „Tina“ oder „Tinchen“, für ihren geliebten Mann Mirko auch einfach „Martina“ – aber für ebensoviele, darunter meine Oma, meine Tante, meinen Papa und manchmal sogar mich, war sie einfach „Biene“, „Bienchen“ oder, ganz krass, „Bienemienchen“.

Stups wurde nicht alt, er starb mit 33 Jahren an einem Herzproblem (das mich, doch auch das gehört nicht hierher, jahrelang wie ein Gespenst verängstigt hat und jetzt, da ich über 33 bin, langsam in Frieden lässt). Mama wurde außerdem mit einer quirligen kleinen Schwester gesegnet. Auch Jaqueline / Jacky hasst ihren zweiten Vornamen, und auch er soll also Geheimnis bleiben, zumal Jacky putzmunter und zumindest theoretisch in der Lage ist, mir eins auf die süße Stupsnase zu geben.

Eine DDR-Jugend, die früh vom 60er-Boom und später von der Öffnung gen Westen geprägt war, muss turbulent gewesen sein, zumal meine Oma in mancherlei Hinsicht etwas Unstetes an sich hatte. Beruflich zog es Mama früh zu Tieren hin, doch eine Ausbildung in Veterinärmedizin blieb ihr verwehrt und ein Studium der Agrarwissenschaft wurde schnell wieder sein gelassen. Stattdessen ging sie ins Arbeitsleben und lernte das, was man heute peinlicherweise „Service-Fachkraft“ nennen würde und was man doch aber im Osten mit Stolz „Kellnerin“ nannte, mit Schein und allem drum und dran. Es sollte ihr Traumberuf werden und bleiben.

Jahre später würde sie den Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können – die Rücken-, Schulter- und Nackenpartie einer zierlichen Frau um die 1,60 kann nur eine begrenzte Anzahl von Jahren lang mehrere Haxen gleichzeitig zu einem Tisch johlender Connaisseure hieven, ohne dabei selbst ein paar Knaxe zu erleiden. Doch auch, als sie später als eigentlich ungebrauchte Sekretärin in einem Büro saß, erwähnte sie manchmal, wie sehr sie sich in die Gastronomie zurückwünschte. Es ist eine dieser Leidenschaften, die man akzeptieren muss, weil man sie nicht nachfühlen kann. Nur, wer selbst gerne auf Berge steigt, versteht den innigen Wunsch anderer, suizidal gefährliche Höllenqualen auf sich zu nehmen, um mal von weit oben irgendwo runterzugucken. Und wenn ich alt wie der Methusalem werden sollte, werde ich nie verinnerlichen, was Mama zu einer so schweinisch-mafiösen Branche wie der Gastronomie gezogen hat. Sie liebte und brauchte die Menschen, den Trubel, den Druck. Immerhin lernte sie hier in den 90ern ihren Mann Mirko kennen, der für fast 30 Jahre ihr Partner sein würde.

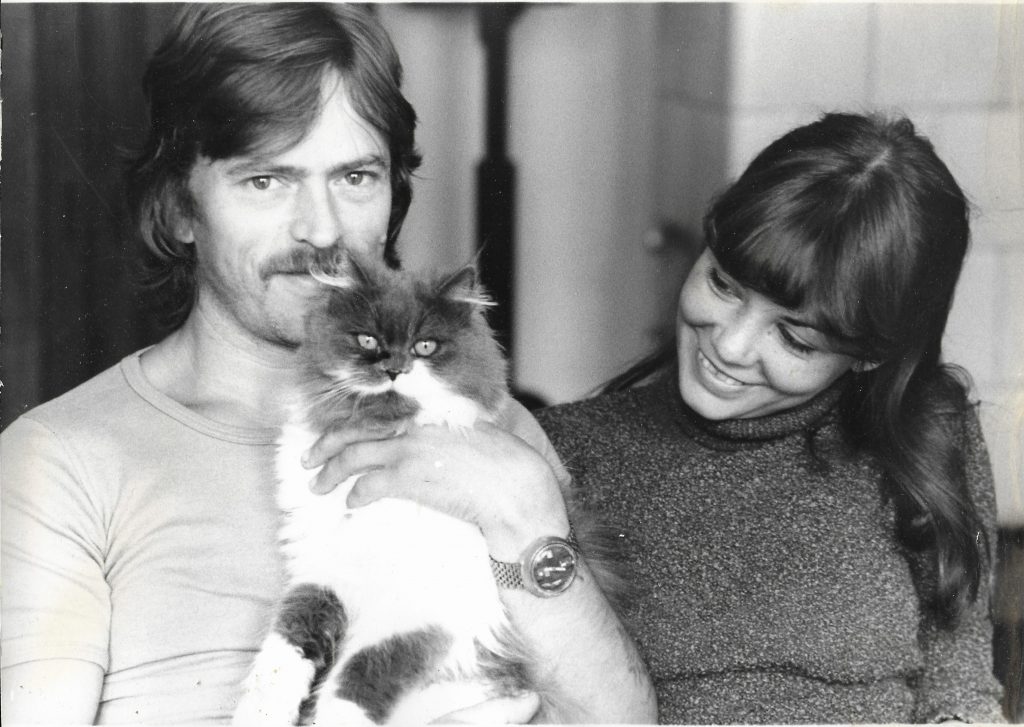

In der Jugend aber zog es sie, wie viele junge Menschen, zur Musik. Weit davon entfernt, ein Groupie zu sein, hing sie doch in der DDR-Musikszene rum und bandelte mit meinem Vater an, Rainer, den natürlich noch nie irgendwer so genannt hat. Schmidte heißt er, für mich auch Papa. Papa spielte in verschiedenen Bands in der DDR, am erfolgreichsten und längsten im Gitarren-Duo „Minitraum“. Als Musiker mit Schein ließ sich allein damit genug Geld zum Leben verdienen.

Was sie genau beieinander hielt, ist aus heutiger Sicht und meiner Perspektive schwer zu sagen. Es war nicht die Schwangerschaft mit mir – meine Eltern waren vorher schon lange zusammen. Vielleicht war es einfach, dass sie sich gut verstanden und gern hatten. Mein Vater würde viele Jahre später, in den 2010ern sagen, er habe meine Mama von Herzen lieb, die beiden hätten bloß nie ein Paar sein sollen. Als die Wende 1990 ohnehin alle Aspekte des Lebens aufrüttete, entschieden sich Mama und Papa, ihre Ehe scheiden zu lassen. Ich blieb bei Mama, Papa blieb noch ein paar Jahre in Berlin und zog dann aus beruflichen Gründen nach Magdeburg, wo er bis heute lebt. Und die beiden wurden und blieben das, wozu sie eigentlich immer bestimmt waren: beste Freunde. Ein glücklicheres Scheidungskind als mich kann man sich kaum vorstellen.

Mama hatte so ihre Eigenarten. Ihr größter Knacks waren Katzen. Sie liebte die Biester über alles, als ich geboren wurde, war bereits Perserkatze Wusel anwesend, nach deren Tod (über 14 Jahre später!) war Mama nie wieder ohne Katzen, es wurden tendenziell im Laufe der Jahre sogar mehr. Sie liebte auch Katzenkitsch. Ihre Wohnung hängt voll mit Tand und Nippes in Katzenform, mehr, als ein Mensch aushalten können sollte. Mopse hatten es ihr ebenfalls angetan, obgleich sie kein Hundemensch war.

Sie war nicht stark religiös, hatte aber gerne mal etwas Selbstverklärendes. Sie hoffte innig darauf, dass der liebe Gott böse Menschen strafen würde, tat manchmal wichtige Dinge mit flapsigen Abwink-Argumenten ab und auch ein bisschen Aberglauben konnte man entdecken. Sie las viel, am liebsten Biographien, „was echtes“, da allerdings querbeet, von Elizabeth I. bis Dieter Bohlen und zurück. Krimis waren auch gerne gesehen, und der zentrale Roman unserer Familie, Hellers „Catch 22 / Der IKS-Haken“, ging auch an ihr nicht vorbei. Sie strickte, spielte selten mal Videospiele, guckte gerne Filme, manchmal deutsche Krimis, manchmal aber auch gute Sachen.

Mama war in einem Maße großzügig und hilfsbereit, dass es wahrscheinlich schon diagnostisch relevant hätte sein müssen, und nicht nur mir gegenüber. Man konnte kein von ihr gemachtes Angebot ausschlagen, ohne dass entweder fünf Alternativen gefolgt wären oder Mama die Ablehnung einfach ignoriert hätte. Ging es darum, jemandem zu helfen oder Gutes zu tun, war „Nein“ für Mama schlichtweg keine Antwort.

Weihnachten fand schon seit Jahren bei ihr und Mirko statt. Zwischen der tollen Hausköchin und dem gelernten Koch blieben nie Wünsche offen, was meine Mama aber nicht davon abhielt, sich oft schon im Vorfeld zu entschuldigen, falls die Gans nichts geworden sei, so wenig es meinen Vater davon abhielt, mit seiner sarkastischen Art Öl ins Feuer zu gießen. Dann spielten wir in geselliger Runde bescheuerte Würfelspiele um Preise, die zuhause dann eh in der Ecke landeten. Albern, aber niemand von uns hätte es je missen wollen. Seit 2013 blieb der Stuhl meiner Oma Wassi unbesetzt. Wie die künftigen Weihnachten aussehen, kann ich nicht einmal beginnen, mir vorzustellen.

Bis wir dermaleinst in der Lage sind, Krebs zuverlässig und regelmäßig zu kurieren, werden immer weiter deprimierend viele Geschichten mit den Worten „Am Ende ging alles sehr schnell.“ enden. So auch diese. Ich sah Mama das letzte Mal bei einem Besuch Anfang März 2020. Sie war dünn, sah aber gut aus. Ihre nicht mehr schwarz gefärbten Haare, die deshalb seit kurzem eine verwegene weiße Tolle aufwiesen, die sie überraschend gut kleidete, wurden langsam dünn und fielen aus. Sie war schon seit langem nicht mehr rausgegangen. Wir spielten Karten, zu viert. Canasta, unser Familienspiel. Mama gewann. Mama gewann meistens. Sie hatte seit Kindertagen von ihrem Opa das Spielen gelernt. Außer durch Glück konnte sie kaum jemand schlagen.

Mama starb in den Morgenstunden des 2.5.2020. Es dauerte fast einen ganzen Tag, bis ich weinen konnte.

Statt eines Epitaphs: Meine Welt in Mamas Kosmos

Ich bin kein Freund von Phrasen und Klischees, und das „Wachhalten der Erinnerung“, damit jemand „nicht wirklich fort ist“, kotzt mich an. Erinnerungen sind so eitel wie nur irgendetwas Menschliches und nicht umsonst sind Zeitzeugen die wertloseste aller Quellen. Das, was mich bei Verstand und Kraft hält, ist im Grunde viel simpler, zumindest für mich. Ich muss ausufern.

Ich nenne mich selbst Humanist. Teil davon heißt für mich: Der Wert eines Menschen realisiert sich nicht erst in seinem Handeln, sondern ist bereits in seinem Dasein angelegt. Für mich ist der Mensch, noch bevor er Blut spendet oder Joggen geht oder Robbenbabys schlachtet oder Sex hat oder Dudelsack lernt, wertvoll. Das liegt zum einen an meiner Sicht auf das Menschengeschlecht. Misanthropen nerven mich. Mögen sie halt weggehen und unter Pinguinen leben oder darüber schwadronieren dass „wir Hunde nicht verdienen“, ich bleibe bei der einzigen Spezies, die Lyrik schreiben, das Weltall bereisen und Brownies backen kann, trotz Krieg, trotz Gräueln.

Und dann ist da, in diesem faszinierenden, grauenvollen, wunderbaren Menschengeschlecht das Individuum. Und ganz ohne in Schmetterlingsklischees zu verfallen, aber die Auswirkungen, die jeder einzelne von uns jeden einzelnen Tag auf das Gesamtkonstrukt hat, sind derartig gewaltig und unüberschaubar, dass es mir ehrlich empfundene Ehrfurcht abnötigt. Ganz ohne dämliche Vorsatzlisten mit Einträgen wie „Pflanze einen Baum“ oder „Zeuge ein Kind“ sind wir, einfach dadurch, dass wir da sind, die Triebfeder unendlicher Bewegungen, und jeder von uns formt diese Welt in einem nicht auszumachendem Maße, eine kosmische Karambolage, deren unzählige Bälle nie zum Ruhen kommen. Jeder von uns hinterlässt, einfach dadurch, dass er sein Leben so lebt, wie es eben gerade passiert, einen Fußabdruck, der nur deshalb klein erscheinen mag, weil wir gar nicht die Distanz aufbringen können, um ihn jemals gesamt zu sehen.

Ich habe Freunde, die ein Paar sind. Als solches knüpfen sie unendlich viele und vor allem andere Bande, als sie es als Einzelpersonen getan hätten – ihre Familien sind verwoben, ganze Lebenshaushalte sind verschoben und umgezogen worden, vielleicht haben sie eines Tages Kinder, und und und. Die beiden haben sich, indirekt, durch mich kennengelernt, weil ich eines Sommermorgens eine Bewerbung losschickte, daraufhin einen der beiden als Kollegen fand – einen Monat später wäre das bereits nicht mehr oder ganz anders passiert – wir ein Projekt starteten, durch das der Kollege seine Partnerin fand. Und all das wäre nicht passiert, wenn sich nicht in den 70ern in der DDR ein hübsches, brünettes Mädchen an einen Musiker rangeschmissen hätte. Oder umgekehrt, ich war, wie man sich denken kann, nicht dabei.

Man muss nicht neu erfinden, was bereits gut gesagt wurde:

Jon: Thermodynamische Wunder… Ereignisse mit Wahrscheinlichkeiten, die so astronomisch gering sind, dass sie praktisch unmöglich sind, als wenn Sauerstoff spontan zu Gold wird. Ich sehne mich danach, so etwas zu sehen.

Doch in jeder menschlichen Verbindung kämpfen eine Tausend Millionen Spermien um ein einzelnes Ei. Multipliziere diese Chance mit unzähligen Generationen, gegen die Wahrscheinlichkeit, dass Deine Vorfahren überleben, sich treffen, und genau diesen Sohn, genau diese Tochter zeugen… bis deine Mutter einen Mann liebt, von dem sie jedes Recht hätte, ihn zu hassen, und aus dieser Verbindung, aus den Tausend Millionen Kindern, die um Befruchtung kämpfen, entstehst Du, Du allein. Dass eine so spezifische Form aus diesem Chaos der Unwahrscheinlichkeit entsteht, wie Luft, die zu Gold wird… das ist die Krone der Unwahrscheinlichkeit. Das thermodynamische Wunder.

Laurie: Aber… wenn ich, meine Geburt, wenn das ein thermodynamisches Wunder ist… ich meine, Du könntest das über jeden in der Welt sagen!

Jon: Ja. Jeden in der Welt… aber die Welt ist so voller Menschen, so überfüllt mit diesen Wundern, dass sie gewöhnlich werden und wir vergessen… dass ich vergesse. Wir blicken kontinuierlich auf die Welt und sie wird in unserer Wahrnehmung glanzlos. Doch von einem anderen Blickwinkel gesehen, als sei sie neu, kann sie uns noch immer unseres Atems berauben. Komm… trockne deine Augen. Denn du bist das Leben, seltener als ein Quark und unvorhersehbar jenseits der Träume von Heisenberg; der Lehm, in dem jene Kräfte, die alle Dinge formen, am deutlichsten ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Trockne deine Augen… und lass uns nach Hause gehen.

(Thermodynamic miracles… events with odds against so astronomical they’re effectively impossible, like oxygen spontaneously becoming gold. I long to observe such a thing.

And yet, in each human coupling, a thousand million sperm vie for a single egg. Multiply those odds by countless generations, against the odds of your ancestors being alive; meeting; siring this precise son; that exact daughter… Until your mother loves a man she has every reason to hate, and of that union, of the thousand million children competing for fertilization, it was you, only you, that emerged. To distill so specific a form from that chaos of improbability, like turning air to gold… that is the crowning unlikelihood. The thermodynamic miracle.

But…if me, my birth, if that’s a thermodynamic miracle… I mean, you could say that about anybody in the world!.

Yes. Anybody in the world. ..But the world is so full of people, so crowded with these miracles that they become commonplace and we forget… I forget. We gaze continually at the world and it grows dull in our perceptions. Yet seen from the another’s vantage point. As if new, it may still take our breath away. Come…dry your eyes. For you are life, rarer than a quark and unpredictable beyond the dreams of Heisenberg; the clay in which the forces that shape all things leave their fingerprints most clearly. Dry your eyes… and let’s go home.)

Wenn ich sonst nichts auf dieser Welt glaube, aber ich glaube das. Es ist der Rosettastein meiner Seele. Wer diese Perspektive, diese Worte nicht versteht, wird mich nie begreifen. Wer je einen Schlüssel brauchte, mich zu verstehen, hat ihn hier. Ich habe mein Weltbild, wohlgemerkt, nicht von Watchmen. Alan Moore hatte nurmehr Glück, mich zufällig in dieser Textbox abzubilden.

Natürlich kann man Doctor Manhattan, wie Laurie, entgegnen, dass eine unüberschaubare Häufung von Wundern dazu führt, dass es gar keine Wunder mehr sind. Dass, wenn nicht das eine Ereignis eingetreten wäre, eben ein anderes seinen Platz eingenommen hätte. Dass keines dieser Ereignisse, noch die daran beteiligten Personen, inhärent Wert hätten, wichtiger seien als andere oder man nicht auch auf sie hätte verzichten können.

Woraufhin ich entgegne: Ja, und?

Ich schaue aus diesem, meinem Paar Augen, keinem anderen. Ich bin in der Lage, mich Großes zu fragen oder über Kleines zu freuen. Jeden Tag öffne ich diese Augen, eines Tages werde ich sie nicht mehr öffnen. Es stellen sich alleine hierdurch Fragen, die bei aller menschlichen Fähigkeit und Neugier niemals beantwortet werden können und doch unbedingt, ohne Kompromisse auf Antwort drängen. Heute hat das Paar Augen geweint. Morgen wird es schmerzen. Andere Augenpaare, von denen ich nur annehmen kann, dass sie wie meine funktionieren, wandern über diese Zeilen, senden Signale an einen biologischen Computer, der sich fragt, worauf ich denn nun hinaus will.

Ganz ohne Verklärung, Religiösität oder Spiritualität: Wem diese bloße Kette von Zufällen, diese Reihe an Unerklärlichkeiten, die zu so verblüffenden Effekten und Fragen, zu Verbindungen und Implikationen, zu Gedanken und Tränen führt, nicht reicht, um diese Welt mit einer Spur Zauber und einer gehörigen Menge Antrieb zu füllen, der ist verloren. Wir sind Menschen. Wir können nichts außer fragen, lernen, streben und sterben.

Mamas Einfluss ist unauslöschlich. Sie hat die Welt verändert. Nicht etwa in einem kleinen Maße, sondern in einem so großen, dass uns die Perspektive fehlt, es überhaupt einschätzen zu können. Es mag sein, dass wir nur die Rädchen der Maschine sind, aber Maschinen haben so an sich, dass sie alle Rädchen brauchen, um zu funktionieren. Man kann bedauerlich finden, dass dieser Einfluss, wenn man mir denn Recht gibt, von allen Menschen ausgeht, dass er nichts „Besonderes“ ist, dass Mama eben auch „nur“ soviel Einfluss nahm und nimmt wie jeder andere. Ich finde den Gedanken unendlich tröstlich. Denn hierin liegt die wahre Essenz der Behauptung, dass jemand nie ganz weg ist, auch, wenn er gestorben ist. Wie könnte er? Ohne ihn hätte die Realität zu einem anderen Verlauf gefunden. Diese Realität, die er hinterlässt, ist ganz seine, wie auch ganz diejenige des Nachbarn. Das scheinbare Paradoxon ist, dass in diesem Szenario tatsächlich jeder besonders ist. Jeder Mensch ist wertvoll. Jeder Mensch ist wichtig und bleibt es auch. Willkommen in meinem Weltbild.

Mama wird mich nie verlassen, wie auch euch nicht. Niemand wird das. Erst, wenn von uns allen nichts mehr übrig ist, in der Realisierung der Entropie, am Ende des Universums, endet ihr Einfluss und wir werden alle vereint in der Phönixasche des Kosmos. Vorher wirkt Mama weiter und bleibt hier, wie auch ich, wie du. Irgendwann gesellen wir uns gänzlich zu ihr. Später.

Das ist ein Szenario, mit dem ich sehr gut leben kann.